大切な誰かをケアする人の

止まり木のような場所になれたら

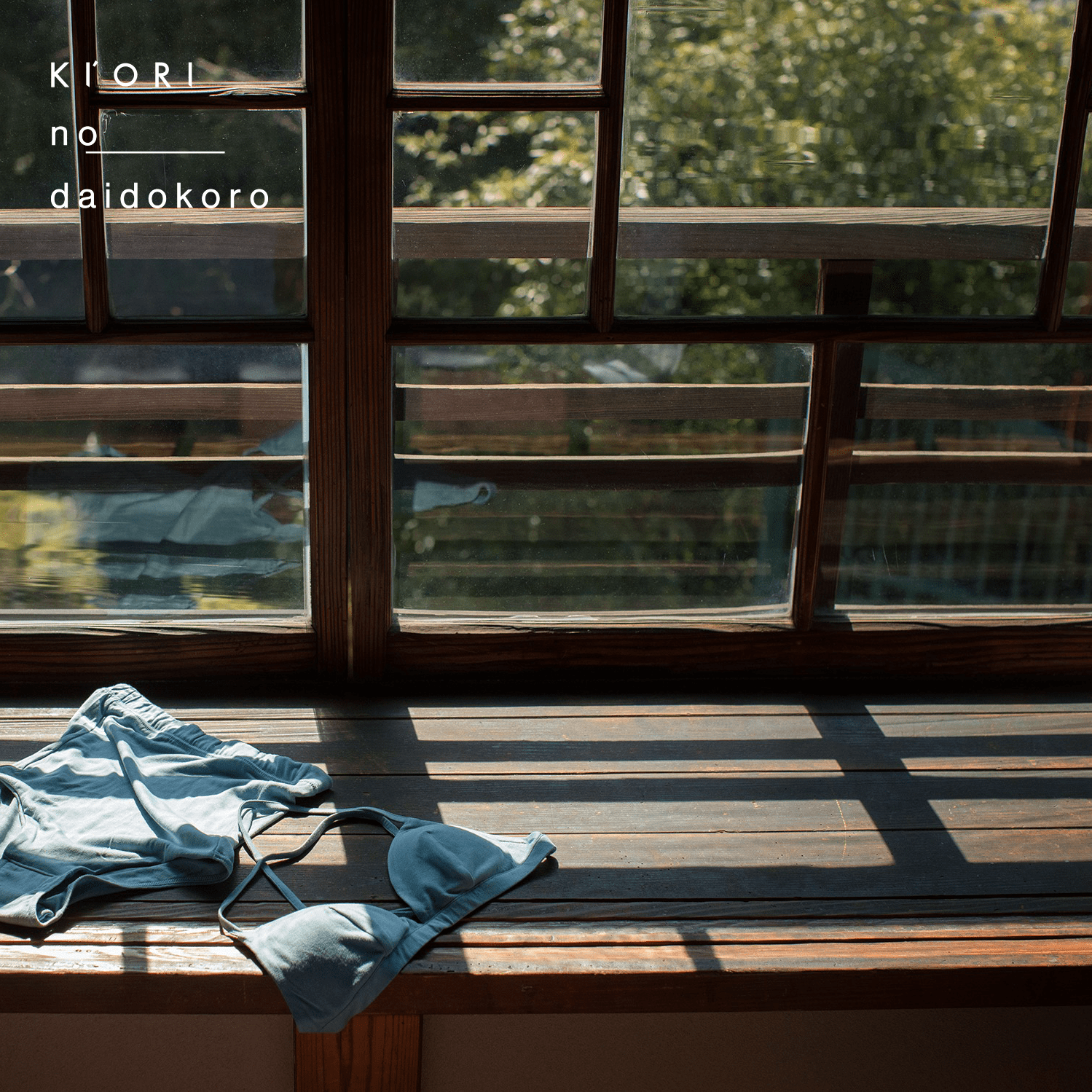

シルクと植物発酵のサニタリーアイテムを展開するKI’ORI holistic inner(キオリ ホリスティックインナー)は、

セルフケアと介護ケアにフォーカスして、それぞれの心と身体に寄り添う情報や実体験を共有するシェア空間 “KI’ORI no daidokoro”をスタートします。

肌と環境にやさしい素材は、身につける人の身体と心を癒す。

その包括的な価値観は、KI’ORIの代表が母を介護する際にシルク布ナプキンや植物療法を活用することにも通じています。

家族のケアを担う人にとって、それぞれのよりよい介護のかたちを選択するためにも、色々な人の経験談や情報の共有ができる場があったら、きっと微力でも光になるはず。

そんな『KI’ORI no daidokoro』に託す思い、自身の介護経験談をお届けします。

誰もがしあわせでいるために

自分を犠牲にしない支え方を考える

『KI’ORI no daidokoro(キオリの台所)』では、今後“介護”をひとつの主要キーワードとして場作りをしていくそうですね。

「はい。私自身が少し早い年齢から家族介護を経験していたのもあり、KI’ORIのローンチ段階からわたしの中に

“介護”の2文字はありました。

シルクの布ナプキンを作ったのは、生理痛やPMSに苦しんできた自身や身近な人の経験が大元にあります。

肌に触れるものや食べるものが自然と調和していれば、ホリスティックに身体をケアできるということを

まずは布ナプキンを通して伝えたかったのですが、

それは赤ちゃんのオムツでも介護用の吸水パッドでも同じことだと思っています。

実際に当時、要支援1(食事、排泄、入浴、立ち上がりや歩行など部分的な支援が必要な状態)だった母にも布ナプキンのサンプルを使ってもらっていました。

製品開発においても、赤ちゃん以上に肌がデリケートと言われる老年期の母の忖度のない意見は、とても参考になり、生理ケアだけではない布ナプキンの可能性を感じました」

実は介護に想いをめぐらすきっかけは、何年も前のある出来事だったそうですね。

「昔から持病があり病院にお世話になりながら、なんとか自立して自宅で暮らしていた母が、病気で入院した際、念のためオムツを着けていただいたことがありました。

『入院している間だけ、仕方ないよね』と理解しようとしながらも、今オムツに慣れてしまったら、退院後もなかなか手放せなくなってしまうのではないか、と思い、

看護師さんに簡易トイレのご相談をしたところ、ありがたいことにこちらの意を汲んでいただけました。

病院はどこもすごく忙しいので、合理的な選択をするのは当然のことで、そんな中でも患者の心に寄り添っていただけたことに今でも感謝しています。

今思えば、あの時、わたしにとっても、母にとっても、オムツのあり方を考える貴重な機会だったと思います。

もちろん一概に紙オムツがダメなわけではなく、必ず必要な時もありますし、とても便利なものだとも思っています。

ただ、本人の意思があり、周りの協力が得られて、もし選択が可能な状況であれば、病気で弱っている時はなおさら、デリケートな部分に触れるものだけでも肌環境が整うように、

ムレずらく、冷えや経皮吸収リスクのない心地よいものであってほしいという思いもあります」

時を経て、現在の代表のお母さまは要介護4(立ち上がりや歩行、入浴、排泄など全介助が必要で日常生活の大半で支援を必要とする状態)に。

「母は、看護師さんや介護士さんにサポートの元、便漏れや尿漏れ対策に今も布ナプキン使用しながら、なんとかトイレに行けています。

布ナプキンだと『漏らしてはいけない』という緊張感と膣周りが冷えづらいので、子宮脱予防の一つになったり、

デリケートゾーンのムレやかゆみといったトラブルが比較的少ないように感じています。

これは周り方々のご協力と本人の強い意思があってこそですが、寝たきりに近い状態であっても1日に1回でも2回でもトイレに行くことができれば、

それだけでリハビリの一環にもなりますし、本人としても自分でトイレに行くことが、メンタルを安定させる一つの要因であり、日々の手応えになっているように思います」

布ナプキンなら汚れた時も、ショーツや寝巻きのズボンを脱がなくても取り替えられるので、要介護者、ケアラーの両方にとって負担が少ない部分も多きいですよね。

「そうですね。ケアラー側にとっても、オムツ替えは思っている以上に体力を使うと思います。特になれないうちはとても大変です。

また、臭いの問題や、オムツの中で便がついたまま長時間寝ていたりすると、皮膚やデリケートゾーンに痒みが出たり、膀胱炎等の感染症のリスクも上がってしまいます。

もちろん、オムツを着けずに清潔に過ごすには、オムツを替える手間がない分、トイレに安全に連れて行くなどのサポートが必要になるので、簡単な選択ではない場合もあります。

だからこそ、可能な限り若いうちから、女性は特に膣トレや骨盤底筋運動などで身体をゆるませないことがとても大事だと改めて感じています。

自分の意思でトイレで排泄が出来るか、また、自分の歯で咀嚼してご飯が食べられるか。

この二つは、セルフケアと介護ケアを通して、できる限り守りたい部分だと感じています」